pia パチンコ産業医が警告! 優秀社員の突然の休職を引き起こす、テレワークの意外な注意点とは?パチンコ ハッピー 金沢 文庫。 信長 の 野望 スロット バグk8 カジノ

信長 の 野望 スロット バグk8 カジノ

p と ある 魔術 の 禁書 目録 天井 2022年に入り、テレワーク推進の流れが加速しています。4月にはヤフージャパンが交通費を月額15万円まで支給し、飛行機通勤も認める制度を開始。7月にはNTTグループが「原則テレワーク勤務」となり、出社は出張扱いにするという運用を始めました。

一方で、自律神経を測定することで、無自覚のストレスも可視化するアプリ「ANBAI」を用いた調査では、1日4件以上の会議を境に、休職するリスクの高いビジネスパーソンが急増、37%に達することが明らかになっています(調査はワーク・ライフバランスとDUMSCOが実施)。

また、筆者が籍を置く東京医科大学の調査では、フルリモートワークでは生産性が下がることが明らかになっています(関連記事)。

画像は筆者作成

画像は筆者作成

このように、テレワークには「やりすぎ注意」な一面があります。放置すると、優秀な社員が突然体調を崩して休職するなど、企業にとっても大きなダメージにつながります。

そうしたリスクを認識したうえで、対策を講じながら、テレワークの活用を上手に続ける企業も存在します。今回の記事では、有効な対策を講じている企業の取り組みを産業医視点で紹介します。

著者:志村哲祥(しむら・あきよし) 精神科・心療内科・睡眠医学・産業医

東京医科大学精神医学分野兼任講師。株式会社こどもみらい R&D統括。睡眠およびメンタルヘルスと企業の生産性やストレス対策に関する研究のトップランナー。

産学連携企業において、「利益の出る健康経営」「睡眠改善プログラム」の取り組みを行い、複数の学校で退学率90%減、コールセンターにおいて離職率74.5%減を達成するなど、さまざまな成果をあげる。

また、そのノウハウをもとに、本人が自覚しないストレス「隠れストレス負債」を発見、改善するアプリ「ANBAI」(提供:DUMSCO)も監修する。

「テレワーク=悪」ではないk8 カジノ 「テレワーク=悪」ではない

サクラ 大戦 2 パチンコ 具体的な対策をお伝えする前に、テレワークは基本的にストレスを軽減させることについて、強調したいと思います。

テレワーク勤務をしていない人を含む、ビジネスパーソンを対象にした調査と、週1日以上テレワーク勤務するビジネスパーソンを対象にした調査を比較した結果、高ストレス者の割合自体は、20%ほど減少しています。

画像はDUMSCO提供

画像はDUMSCO提供

さまざまな要因が考えられますが、コミュニケーションの要因、睡眠時間の改善、通勤ストレスからの開放、働く場所の自由さなどが挙げられます。

例えば、通勤ラッシュ時のビジネスパーソンとパイロットや警官の心拍数、血圧を比較した調査では、臨戦態勢の戦闘機のパイロットや機動隊の隊員よりも、通勤ラッシュ時のビジネスパーソンの方が強いストレス反応が見られたとの報告があります。

こうしたストレスを避けられるという点は、リモートワークのメリットの1つです。

通勤に要する時間が減った分、平日の睡眠時間を増やせた人が多いことも、ストレス反応の軽減につながっています。

働く場所を自由に選びやすくなった点も、ストレスを低減させる要因の1つです。

千葉大学環境健康フィールド科学センターの研究では、森林内では都市部と比べ唾液の中のコルチゾールというストレスホルモンの濃度が減少し、心拍数が低下するなどの効果が確認されており、こうしたリラックスできる環境での仕事が、リモートワークや、移住やワーケーションで容易になった点は見逃せません。

ただし、フルリモートを続けると……k8 カジノ 「フルリモート」で狂う体内時計

ほむら ランプ 一方で、冒頭でご紹介したように、テレワークは「やりすぎ注意」。リスクが高い働き方の1つが「フルリモート」です。

われわれ(東京医科大学)の研究では、リモートワークの頻度が増え、特にフルリモートになると、 睡眠と生活のリズムが狂いやすく、体内時計が乱れ、夜型化しやすいことが明らかになっています。

体内時計に影響を与える要素の1つに、食事の時間があります。「腹時計」という言葉もありますが、毎日同じ時間に規則的にご飯を食べることで、体内時計を整える役割があります。しかしリモートワークでは、昼休憩の時間もバラバラになってしまい、つい「キリがいいところまで」と不規則になってしまうことがあります。

こうした「食」の観点から、リスクの低減に取り組んでいる企業を紹介します。置き型社食「オフィスおかん」などを提供するOKANです。

OKANでは、リモートワークでのランチタイムの安定化も兼ねて「オンラインランチ」を定期開催しています。

OKANの中村星斗氏によると、鍵は「午後1時の会議」が予定されている日とのこと。中村氏は「午後1時に会議が予定されていると、その準備を優先し、食の重要性を理解していても、ついランチをスキップしたり、簡単に済ませたりしてしまいがちです。そこで、スケジュールにお昼の時間を確保しておいてもらったり、特にコロナ初期ではオンラインランチを開催したりしてきました」と説明します。

OKAN提供リモートワーク社員のメンタルヘルスのために、おかずを届ける理由

OKAN提供リモートワーク社員のメンタルヘルスのために、おかずを届ける理由

さらにOKANでは、食べきりサイズの総菜を、リモートワーク中の社員に届ける自社サービス「おかん仕送り便」を、オンラインランチで活用しています。

リモートワークで簡単に食事を済ませようとすると、ごはんやパン、インスタント麺などの「主食(糖質)過多」で、「おかず(タンパク質・野菜)不足」の食生活に陥りがちです。

大規模な疫学研究では、タンパク質や野菜、果物の摂取量の少なさや、甘い飲み物やデザート、精製された穀物(米や白いパン)などからの糖質接種の多さが、睡眠の質の低下と関連することが分かっています。

コロンビア大学の研究によると、食物繊維(野菜)の少なさと、飽和脂肪酸の多さ、そして糖質(例えば白パンやベーグル、ペストリー、パスタなど)の多さが、夜中に目が覚める回数と比例することも明らかになっています。

野菜類の摂取の少なさと睡眠の問題の関係はわれわれの調査でも明らかになっており、野菜を毎食食べている人に比べると、毎日食べていない人では睡眠に問題を抱えるリスクが2.3倍になってしまいます。さらに、これらの食生活は、睡眠だけでなくメンタルヘルスにも関わることが示されています。

OKAN・管理栄養士の大浦梢氏は「昔から一汁三菜と言われ、コロンビア大学の研究などでも、食事全体の質に注意したほうがよいとされてきました。一方で、食事全体の質を上げようとしても、一汁三菜を毎回用意するのはなかなか難しい。特に『午後1時の会議』が控えているような日は難しく、どうしてもなおざりになってしまいがちです。従業員が健康に働き続けられる環境を提供する企業の役割として、その部分を、企業側が補う仕組みが求められているのではないでしょうか」とアドバイスしています。

「1日4件以上の会議」リスクを軽減するには……k8 カジノ 1日4件の会議に参加しながら、リスクを軽減する「会議間インターバル」

麻雀 オフライン pc そして、もう1つのテレワークの「やりすぎ注意」が、「1日4件」以上の会議です。

冒頭でもご紹介したように、1日4件以上の会議を境に、ストレス状態の高いビジネスパーソンが急増。37%に達することが明らかになりました。

しかし、会議が連続する場合、少なくとも5~10分の休憩を「会議間インターバル」として取り入れることで、メンタルヘルスリスクが低減されることがワーク・ライフバランスとDUMSCOの調査で明らかになりました。

画像はDUMSCO提供

画像はDUMSCO提供

適切な「インターバル」は重要です。

いくつかの理由があります。例えば、自律神経のバランス。人が活発に活動するための、車のアクセルに相当する役割の交感神経と、安静時や睡眠時などに体を回復させる、車で言うブレーキに相当する役割の副交感神経があり、これら2つのモードが、環境の変化に合わせて自律的に調整されています。

人が活発に活動するためには、交感神経が働く必要がありますが、環境負荷が強すぎると、心身ともに疲労してしまうため、身体を休ませるモードである、副交感神経とのバランスが重要になります。

画像はDUMSCO提供

画像はDUMSCO提供

長時間会議に参加すると、「臨戦態勢」が継続してしまいますが、適度に会議間にインターバルを挟むことによって、適度なバランスが維持されていることが考えられます。

また、座位行動と呼ばれる「座りっぱなし」の弊害も明らかになっています。長い時間同じ姿勢でいることはそれ自体が健康を害してしまいます。適宜、少し立ち上がったり、散歩したり、ストレッチしたりして、体を動かすことは、とても重要です。

会議間インターバルを仕組み化した「45分会議」

この会議間インターバルを「仕組み化」している企業の1つが、2006年の創業以来テレワークを導入している、ワーク・ライフバランス社の「45分会議」です。

上述の調査において、会議間インターバルを「意識はしているが、実践できない」方が27%存在することが明らかになっていますが、その要因の1つは会議時間が基本「30分」「60分」単位で設定され、インターバルが保ちにくいことにもあると思います。

画像はDUMSCO提供

画像はDUMSCO提供

そこで、ワーク・ライフバランス社では、45分会議を基本フォーマットにしています。ワーク・ライフバランス 大塚万紀子氏は「そうしたインターバルの“いつの間にか”消失を予防しています。リモートワークによって失われた、移動時間という名の休憩時間を、リモートワークでも確保する仕組みの構築は、企業側の責務」と語っています。

ワーク・ライフバランス提供優秀な社員が突然の休職も……k8 カジノ 高ストレス者の57%は自覚できず、突然休職のリスク

ワーク・ライフバランス提供優秀な社員が突然の休職も……k8 カジノ 高ストレス者の57%は自覚できず、突然休職のリスク

トップ リーグ 2021 観客 自律神経活動の測定で検出された高ストレス者の57%は、アンケート式のストレスチェックでは高ストレス者と判定されないため、自覚することなく、突然不調に陥ったり、休職したりしてしまうリスクが高い「隠れハイリスク者」であることが、DUMSCOの調査で明らかになっています。

画像はDUMSCO提供ハイパフォーマーほど、ストレスを自覚できない理由

画像はDUMSCO提供ハイパフォーマーほど、ストレスを自覚できない理由

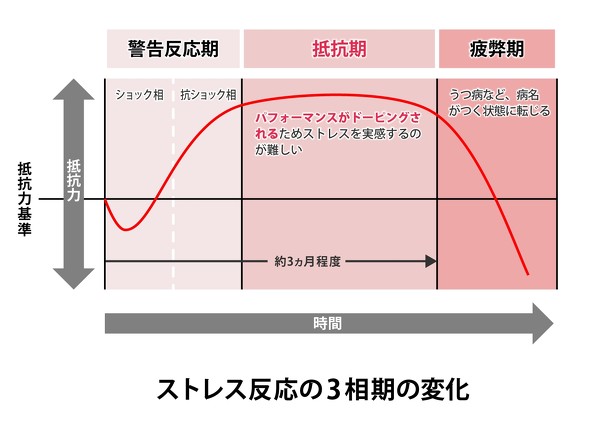

そもそも、ストレスを人が自覚するのは難しいとされています。その理由の1つが、人はストレスを感じると、ノルアドレナリンやコルチゾールなどの抗ストレスホルモンが分泌されて、一時的にパフォーマンスが上がってしまう点です。

その期間は「抵抗期」と呼ばれ、パフォーマンスが「ドーピング」されているような状態のため、それがストレスだと実感することは難しく、むしろ「調子がいい」とすら感じるケースも少なくありません。

画像はDUMSCO提供、参照:『現代社会とストレス』(ハンス・セリエ著、1988年法政大学出版局)

画像はDUMSCO提供、参照:『現代社会とストレス』(ハンス・セリエ著、1988年法政大学出版局)

しかし、そのパフォーマンスがドーピングされる「抵抗期」は、おおむね3カ月程度で、このドーピング期間が終わり、余力が使い果たされると、胃潰瘍(いかいよう)やうつなど、いわゆる「病名」がつくような状態に陥りやすくなります。

そのため、ドーピングされたパフォーマンスに惑わされることなく、ストレスを客観的に評価し、会議が特定の人物に集中する状態を回避することが重要になります。

ストレスの状態を公開!k8 カジノ ストレスの状態を、任意で社内公開に踏み切った背景

ジャグラー 歴代 機種 こうしたリスクの回避を目的に、冒頭の調査を発表したDUMSCOでは、本人が自覚していないストレスを可視化するアプリ「ANBAI」のストレス評価の一部を、任意でSlackのステータスに反映する人事制度、「(忖度なしの)HP見える化」制度の運用を実験的に開始しています。

画像はDUMSCO提供

画像はDUMSCO提供

DUMSCOの加勇田雄介氏は、個人のストレス状態を、Slackで任意表示できるシステムを実装した理由について、ストレスを自覚しづらい構造に加えて、高ストレスを自覚していない隠れテレワ負債者の特徴として、過剰適応傾向で、自らが限界であることを表明することが難しい点を挙げています。

「今回の調査では、隠れテレワ負債者の88%が、脊髄反射的に『大丈夫です』と言ってしまう点が明らかになっていますが、自戒を含めて、そうした他人の期待に敏感で、多少の無理難題にも『大丈夫です』と応えてくれる人物に、仕事を任せたくなるのが、組織の性です。その結果、会議と評価が特定の人物に集中する状態を招いていると推測されます」(加勇田氏)

画像はDUMSCO提供

画像はDUMSCO提供

こうした脊髄反射的な「大丈夫です」に惑わされることなく、会議と評価が特定の人物に集中する状態を回避するという点で、自身のコンディションを任意で公開することは、有効な選択肢の一つだと言えるでしょう。

一方で、サービスのリリース前や月末など、一時的な会議やタスクの増加が避けられない時期は、誰しも経験があると思います。

その点について、加勇田氏は「自律神経の状態が社内で公開されるようになったことで、その改善に直結する、週末の寝溜めが少なくなり、一時的に会議が増加する時期も高ストレスになりづらくなった」と話します。

ストレスと睡眠は密接に関係し、特に平日と休日の睡眠リズムが乖離(かいり)しすぎると「ソーシャルジェットラグ」、つまり時差ぼけのような状態に陥る点は、前回の記事で指摘しました。

また、筆者がプロジェクトメンバーを務め、生活習慣や睡眠のセルフケアを行うストレスチェックや、睡眠改善プログラムを提供するこどもみらいの調査では、テレワークでも、良い睡眠を保ち、睡眠リズムを維持すること、特に、朝に光を浴びる、夜はしっかり暗くする、もともとの睡眠時間帯をずらさず、夜更かしをしないことが生産性を維持するために重要であることが明らかになっています。

テレワークでは一度も家から出ずに引きこもりがちになってしまい、太陽の光を十分に浴びられなかったり、夜遅くまでPC作業をしてしまったりすることが稀(まれ)ではありません。

健康的なテレワークを推進するためには、食事や光をうまく使って生活リズムを維持し、リモート会議の時間を適切に設計し、そして自らの状態の「可視化」をすることで無理なく仕事をしていくことが、重要なポイントです。

ぜひテレワークのストレス軽減効果を生かしつつ、生産性を維持するために、取り入れられる施策を検討していきましょう。

basara3 スロット 評価

评论